Pourquoi est-ce que certaines campagnes « marchent » et d’autres non? Pourquoi certaines marques trouvent leur public et parviennent à se renouveler sans cesse, quand d’autres disparaissent à petit feu? Pourquoi certaines équipes, au talent et à la supériorité indéniable sur papier, échouent année après année à atteindre la finale d’un grand tournoi alors que d’autres, avec peut-être moins de potentiel, gagnent des titres?

Dans une société drivée par le storytelling, où chaque session sur LinkedIn nous renvoie au visage une abondance de success stories et de contes de fée professionnels en tout genre, on aurait tendance à croire que la réussite, qu’elle soit d’une campagne, d’un projet, d’une start-up ou de sa vie de manière générale est finalement une recette assez simple:

- une bonne préparation

- une organisation solide

- tout cela saupoudré de “work hard/play hard”

- sans oublier évidemment “l’idée qui tue”

Et c’est parti.

Or, la réalité est toute autre. En effet, malgré le degré de préparation et la qualité des personnes qui ont contribué à tel ou tel projet, nous sommes toutes et tous confrontés, dans notre quotidien, à différentes formes de projets qui se rapprochent de près ou de loin à un échec::

- des navets cinématographiques

- des “campagnes qui ne convertissent pas assez”

- une plateforme eCommerce qui ne génère pas suffisamment de ventes

- du contenu qui ne génère aucune vue

- une campagne d’affichage où “je comprends rien”

Le succès est imprévisible

Car la recette du succès est en réalité bien plus complexe que ce que l’on voudrait nous faire croire.

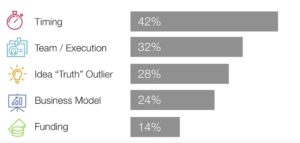

Bill Gross, fondateur du cabinet d’investissement Idealab, a souhaité approfondir le sujet et comprendre pourquoi (seules) certaines start-ups connaissent un réel succès et d’autres non, alors que toutes partent avec les mêmes (bonnes) intentions, qu’elles sont pour la plupart toutes créées par des gens à la tête bien faite, travailleurs, etc.

Et la conclusion de ses recherches vous surprendra (peut-être). En effet, la raison première du succès d’une start-up, ce n’est ni l’idée, ni l’argent, ni le business plan. Mais le timing:

Ce qui, au final, revient à dire que le succès est imprévisible et aléatoire.

En effet, pour revenir au terrain sportif cher à ce blog, nous sortons d’un Euro où le parcours des Diables Rouges fut qualifié par une partie de la (grande?) presse spécialisée et de l’opinion publique d’échec cuisant, sur base du postulat que, sur papier, nous avions une génération en or.

Or, on ne compte plus le nombre de “dream team”, générations dorées et autres super teams qui n’ont au final jamais rien gagné – vite fait, et pour le plaisir des nostalgiques:

- Real Madrid période “Galacticos” (2003-2006)

-

-

- Equipe type: Casillas – Salgado, Helguera, Hierro, R. Carlos – Figo, Guti, Beckham, Zidane – Ronaldo, Raul

- Palmarès: 1 Liga et 0 Champions League

-

- Pays-Bas génération 96-2002

-

-

- Equipe type: Van Der Saar – Reiziger, De Boer, Stam, Neuman – Seedorf, Cocu, Davids, Overmars – Bergkamp, Kluivert

- Palmarès: 1 demi-finale de Coupe du Monde (98), 1 demi-finale d’Euro (2000) et une non-participation à la COupe du Monde 2002

-

- Brésil 2004-06

-

-

- Un quatuor de feu en attaque, avec Ronaldinho (ballon d’Or 2006), Kaka (ballon d’Or 2005), Ronaldo (o Fenomeno) et Adriano. Et des énormes joueurs dans toutes les autres lignes.

- Palmarès: (bulle) (zéro)

-

- Argentine, de 1998 à 2020

-

- Joueurs: Batistuta, Zanetti, Crespo, Veron (❤️), Ayala, Samuel, Sorin, Ortega, Messi, Aimar, Tevez, Aguero, Riquelme (❤️❤️❤️), Di Maria, etc.

- Palmarès: néant

- Et à côté de cela, on retrouve toute une série d’équipes, sur le papier moins brillante, mais qui sont arrivée le jour-J, bien préparée et avec la petite dose de réussite qui va bien.

Le dernier Euro, et les dernières finales NBA en sont l’exemple parfait.

Nous avions d’un côté une Italie sur papier moins talentueuse que la France, la Belgique ou l’Angleterre (même si talentueuse quand même, ne tombons pas dans l’extrême inverse), mais en forme au bon moment, avec une vraie profondeur de banc, un système clair et rodé (l’équipe jouant de la même façon, peu importe les joueurs, depuis 3 ans) et une vraie cohésion.

Et en NBA, une finale privée des “super teams” que sont les Nets, les Lakers ou les Clippers, mais avec 2 franchises, les Suns et les Bucks qui ont construit leur succès de “l’intérieur”, en formant des jeunes joueurs tout en plaçant tout de même, en cours de route, l’un ou l’autre pari risqué. Mais toujours sur base d’une certaine vision et dans la continuité.

Être fidèle à ses valeurs

C’est probablement là que se situe la clé. Bien souvent, le succès n’est pas une finalité, mais un cheminement (pour reprendre la formule du tennisman Arthur Ashe).

Les marques et les équipes qui parviennent à se maintenir “au top” à travers les décénnies ont en effet en commun d’être restées fidèles à un socle de valeurs, à une vision. Au fameux “Why” cher à Simon Sinek. Et d’avoir pris des risques, mais des risques qui cadrent avec ce projet.

Et définir un tel cadre a l’avantage qu’il permet de relativiser et de mieux comprendre les « échecs » qui, inévitablement, se présenteront. De garder tout le monde soudé autour d’un projet. Et de savoir où l’organisation va (cette fameuse vision).

Ce qui, finalement, et à mon humble avis, représente le vrai juge de paix de tout ce que l’on entreprend: suis-je resté fidèle à mon objectif de départ et mes valeurs?